Ce dossier thématique s’adresse au personnel des bibliothèques publiques qui souhaitent mieux accueillir les personnes aînées. Elle offre des conseils pour mieux les comprendre et pour développer des services et activités répondant à leurs besoins.

Selon l’Institut de la statistique du Québec, les personnes âgées de plus de 65 ans formeront plus du quart de la population québécoise d’ici 2041. Bien que plusieurs de ces personnes fréquentent déjà les bibliothèques publiques, il reste beaucoup de travail à faire pour les rejoindre et pour développer des services et des ressources qui répondent vraiment à leurs besoins. Afin d’y parvenir, il faut entre autres composer avec le vieillissement des individus, qui peut être normal ou caractérisé par la maladie, et prendre en considération les freins (réduction de la mobilité, perte plus ou moins importante d’audition ou de vision, altération de la santé cognitive, etc.) qui empêchent les personnes aînées de fréquenter régulièrement leur bibliothèque publique. Selon les individus, l’apprentissage et l’intégration de nouvelles notions se feront à différentes vitesses, et les interactions sociales peuvent se complexifier. C’est pourquoi mettre en place des services et des activités pour les personnes aînées demande une bonne compréhension de ce public, mais aussi de l’empathie, de la patience, une aisance à servir cette clientèle, et une capacité à innover, à trouver de nouvelles façons d’aborder et de présenter des sujets variés à des personnes désireuses d’apprendre à leur rythme.

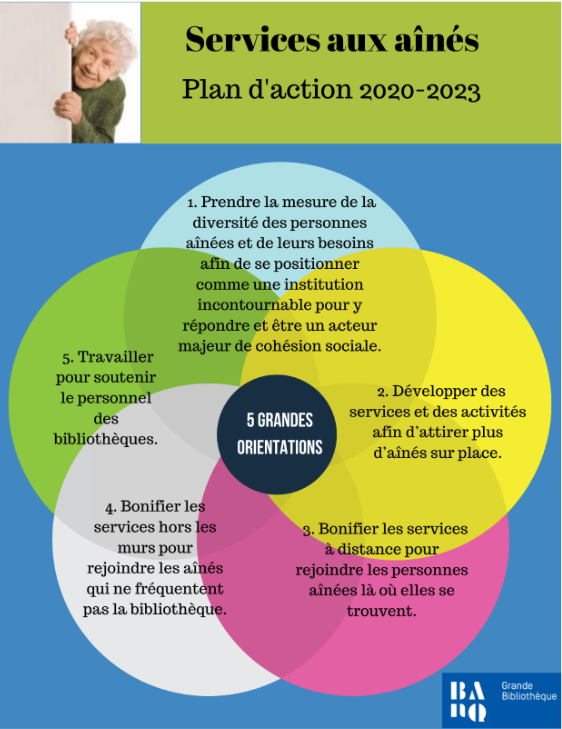

En septembre 2019, un groupe de travail s’est penché sur l’élaboration d’un plan d’action triennal pour le développement des services aux personnes aînées à BAnQ. L’objectif était de bonifier et d’adapter l’offre existante afin de répondre adéquatement aux besoins et aux intérêts des publics aînés.

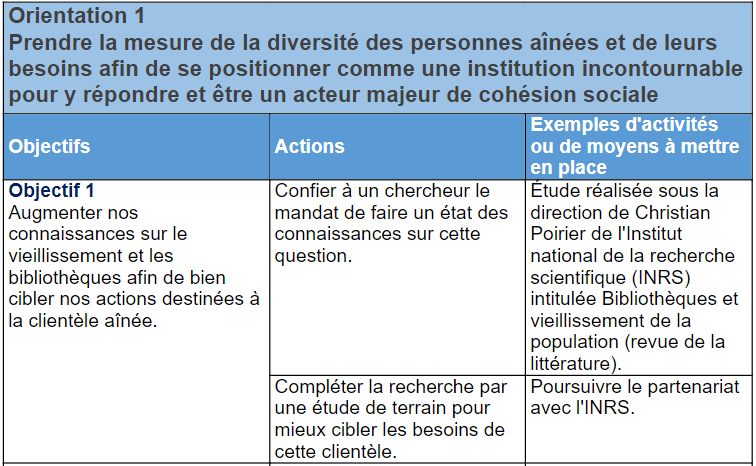

Ce plan s’inspire des actions déjà mises en place dans d’autres bibliothèques au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. De plus, une recherche portant sur l’implantation de nouveaux programmes destinés aux personnes aînées en bibliothèque a servi de base théorique. Grâce à des collaborations avec des chercheurs et des organismes de milieux divers (INRS, universités québécoises, Présâges, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal), le groupe de travail a développé une meilleure compréhension des effets du vieillissement sur les personnes âgées. Les facteurs qui incitent les aînés à fréquenter ou non la bibliothèque sont maintenant mieux compris, et le processus de développement et d’adaptation des services est en marche.

Pour améliorer l’offre de services et d’activités destinés aux aînés en bibliothèque, l’élaboration et l’adoption d’un plan d’action sont un excellent point de départ. N’hésitez pas à consulter celui-ci et à l’adapter à la réalité de votre bibliothèque.

Afin de s’assurer de la pertinence des actions qui seront mises en place, il est primordial de consulter les personnes aînées elles-mêmes. Pendant la pandémie, BAnQ a fait appel à Présâges, qui offre un service d'accompagnement en innovation sociale spécialisé dans les enjeux du vieillissement, pour recruter des personnes âgées qui prendraient part à deux ateliers de discussion. Ces ateliers, qui avaient pour thème la bibliothèque du passé, du présent et du futur, ont permis de réfléchir en étroite collaboration avec les publics visés sur les questions qui les concernent.

À savoir

Si la formation d’un conseil des aînés permanent n’est pas envisageable au sein de votre établissement, par exemple si les ressources humaines et matérielles sont insuffisantes, un comité consultatif ponctuel ou un accompagnement par une organisation comme Présâges peut être une excellente option.

Recrutement des participants et des participantes

Pour recruter suffisamment de personnes pour les ateliers de discussion, différentes actions ont été menées :

- Promotion sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn) et dans l’infolettre de Présâges

- Transmission de l’invitation à l’association Les Amis de BAnQ

- Recrutement à la fin d’activités en bibliothèque destinées aux personnes aînées

- Lancement d’invitations dans les réseaux personnels des organisateurs

- Diffusion d’invitations auprès des organismes collaborateurs et des partenaires de Présâges

Comme les ateliers se déroulaient en ligne, un effort supplémentaire a parfois été nécessaire pour confirmer la participation des volontaires. Un rappel individuel fait à la personne aînée elle-même, ou par l’intermédiaire d’un proche, a encouragé de nombreuses personnes intéressées à se présenter réellement aux consultations.

Structure des ateliers

Pour éviter la fatigue des écrans et le désintérêt, BAnQ et Présâges ont adopté les mesures suivantes pour les rencontres en ligne :

1) Les rencontres-ateliers étaient de courte durée.

2) Des histoires et des images ont été utilisées pour créer une atmosphère propice au partage et à la discussion.

3) Les participants étaient répartis en petits groupes pour discuter des questions posées lors de l’atelier.

4) Entre les deux ateliers, les organisateurs ont demandé aux participants de faire une réflexion individuelle, à apporter à la prochaine rencontre.

Ces mesures peuvent très bien s’appliquer à des séances qui se tiendraient en personne.

Avant de décider de mettre sur pied un conseil permanent, il faut prendre en compte quelques éléments.

Ressources humaines

La ou les personnes responsables du conseil doivent posséder quelques qualités essentielles :

- Sens de l’organisation. La personne responsable doit bien planifier les séances et les communications avec les membres. Inclure la gestion du conseil dans le mandat du ou de la bibliothécaire responsable lui permettra d’y allouer du temps pendant ses heures de travail.

- Sens de l’engagement. La personne doit être convaincue de la pertinence d’un conseil des aînés pour bien le défendre.

- Aisance à communiquer avec les personnes aînées. Puisque la personne responsable participe souvent au processus de recrutement et rencontre les futurs participants, en plus d’animer les séances, aimer travailler avec cette clientèle est un essentiel à ne pas négliger.

Ressources matérielles

Il est indispensable de s’assurer de la disponibilité…

- … d’un local (si les réunions se déroulent en personne);

- … de fournitures de bureau et d’appareils informatiques;

- … d’un soutien technique à leur bon fonctionnement (surtout lors des rencontres virtuelles).

Les étapes pour mettre sur pied un conseil des aînés

Réfléchir à la composition du conseil

- Statuer sur le nombre de membres.

- Miser sur la variété sociodémographique, culturelle et économique afin d’avoir une diversité d’opinions.

Recruter les membres, en deux temps

- Établir un premier contact avec le candidat ou la candidate en personne ou par téléphone.

- Élaborer un formulaire et l’envoyer aux personnes qui ont été contactées. Le formulaire sera fort utile au moment de faire la sélection. Assurez-vous de bien formuler vos questions afin d’obtenir des informations éclairantes sur les personnes intéressées à se joindre au conseil.

Comment trouver des personnes intéressées?

- Parlez du projet aux usagers et aux usagères qui fréquentent régulièrement votre bibliothèque ou qui participent déjà aux activités.

- Pensez aussi aux bénévoles qui sont déjà engagés au sein de votre établissement.

- Faites appel aux organismes de votre quartier qui œuvrent auprès des aînés ou avec lesquels vous avez déjà développé des liens.

- Ne sous-estimez pas les ressources de votre personnel! Les futurs membres peuvent être des membres du personnel récemment retraités ou qui partiront bientôt à la retraite, ou encore des membres de leur famille.

- Mettez bien en vue de petites affiches sur les babillards de la bibliothèque, au comptoir ou à d’autres endroits-clés de l’édifice.

La sélection devrait se faire en petit comité, incluant le ou la bibliothécaire en charge du dossier, un ou une collègue et, idéalement, la ou le gestionnaire immédiat.

Les séances du conseil

La rencontre préparatoire

- Avant de commencer officiellement les rencontres du conseil des aînés, organisez une réunion préparatoire plus informelle. Elle vous permettra de faire connaissance, d’avoir un aperçu des habiletés numériques de chacun, de mieux connaître les intérêts des membres, et de parler des activités qui intéresseraient selon eux les personnes aînées et de ce qui fonctionne bien à la bibliothèque.

- N’hésitez pas à y inclure des activités brise-glace afin de développer des liens et de mieux connaître les membres, leurs valeurs et les sujets qui les intéressent vraiment.

La durée du mandat des membres actifs

Il importe de discuter de la durée du mandat des membres qui participent à votre conseil. À BAnQ, nous avons établi la durée maximale à quatre ans afin de privilégier la diversité des points de vue, des idées et des profils des individus, et à améliorer l'accueil et l'intégration de nouveaux membres au sein du comité.

Les échanges entre les rencontres

Mettez à la disposition des membres des moyens de communication adaptés à leurs préférences pour créer un sentiment d’appartenance et faciliter les échanges en dehors des réunions du conseil (par exemple, une chaîne de courriels).

Fréquence et durée des réunions

- Les membres du conseil des personnes aînées de BAnQ se rencontrent une fois par mois (toujours le deuxième mercredi du mois afin de créer une stabilité) à l'exception des mois de juillet et août.

- La durée des rencontres est de 2 h 15 incluant une pause de 15 minutes.

La première séance

Lors de la première séance officielle du conseil, concentrez-vous sur l’ordre du jour concentrez-vous sur l'ordre du jour et terminez la rédaction du mandat du conseil avec les membres. L'ordre du jour devrait être réduit au minimum. Il est plus important de laisser un temps de parole raisonnable à chaque personne que de chercher l’efficacité à tout prix : procéder trop rapidement pourrait stresser indûment les membres. Il n’y a pas de hiérarchie entre les participants ni de responsabilités dans un comité consultatif, et il importe que tous et toutes aient l’occasion de prendre la parole.

Le dépôt des documents en ligne, dans un espace partagé comme Google Disque, et les échanges par courriel permettent de poursuivre les discussions en dehors des réunions. Il peut également être judicieux d’alterner, d’une réunion à l’autre, l’ordre des points « sujet principal » et « divers ». Cela permettra d’épuiser l’ordre du jour de la réunion précédente, au besoin. Si vous adoptez des séances mensuelles, une première version de l’ordre du jour doit être transmise aux membres deux semaines avant la réunion pour commentaires et suggestions; une seconde version modifiée, le cas échéant, sera envoyée la veille de la rencontre.

Modifications apportées à l'ordre du jour en 2025

Depuis janvier 2025, les responsables et les membres du conseil des personnes aînées de BAnQ ont proposé deux changements à l’ordre du jour :

- De réduire la durée des rencontres à 1 h 30 (au lieu de 2 h 30 incluant une pause de 15 minutes);

- D’une part, cela permet une meilleure intégration des nouveaux membres et, d’autre part, cela assure une meilleure disponibilité et présence des membres.

- D’alterner, d’une rencontre à l’autre, les points Sujet principal de discussion (Spd) et Divers.

- Cela permet d’alléger la quantité d’information que les membres ont à comprendre, à traiter et à retenir.

- Cela nous permet également de passer plus efficacement à travers les sujets du point Divers qui ont tendance à s’accumuler au cours d’une année.

Nous vous invitons à consulter les trois versions différentes de l’ordre du jour du conseil des personnes aînées de BAnQ. Son format a été ajusté entre 2021 et 2025 selon les commentaires des membres et des responsables.

Déroulement des séances du conseil

Déterminez à l’avance le temps de parole imparti à chacun des membres, de façon équitable. Le mot d’ordre est d’écouter, avec une posture d’ouverture face aux idées novatrices. Que vous soyez sur place ou en ligne, n’oubliez pas de prendre une pause à la moitié de la réunion. Elle sera bénéfique autant pour vous que pour les membres du comité.

Comptes rendus des séances

Prenez des notes lors de la rencontre pour garder des traces des discussions, et demandez aux membres s’ils acceptent que vous enregistriez la rencontre (si elle est en ligne) : cela vous aidera à compléter les notes par après. Selon les préférences et les besoins, le rapport peut être exhaustif ou s’en tenir au strict minimum. À vous de décider, ensemble, ce qui convient le mieux à votre comité!

Voici quelques recommandations issues de l’expérience de BAnQ. Ces recommandations sont alignées avec les constats de l’article Mieux communiquer et interagir avec les personnes aînées en bibliothèque : des recommandations et du rapport Bibliothèques et vieillissement de la population.

- Créer des activités où les personnes aînées peuvent partager leurs expériences et se sentir utiles.

- Mettre en valeur le passé grâce aux archives, qui facilitent la valorisation du vécu des publics aînés.

- Instaurer des services hors les murs afin de rejoindre les aînés qui habitent loin de leur bibliothèque de quartier (services en résidence privée, en CHSLD, à domicile) ou qui éprouvent des difficultés à se déplacer.

- Rendre les technologies accessibles en diminuant les obstacles à la maîtrise du numérique et en formant du personnel désireux d’accompagner avec empathie les personnes aînées dans leurs apprentissages. Voici des exemples d’actions facilitatrices :

- Limiter la navigation entre les différentes pages d’une plateforme en créant une section qui s’adresse spécialement aux personnes aînées, et où se trouve toute l’information. Par exemple, la section Services aux aînés du site Web de BAnQ a été conçue en fonction des besoins des personnes aînées. Elle évoluera avec le temps.

- Limiter les changements dans l’interface d’un site Internet.

- Imprimer des feuilles d’instructions ou des aide-mémoire et les mettre à disposition près des postes informatiques pour faciliter l’utilisation des appareils.

- Miser sur des claviers et des écrans accessibles.

- Diversifier et préciser les modalités d’inscription aux activités, par exemple en donnant le choix de s’inscrire au téléphone ou en ligne. Les modalités doivent être clairement énoncées dans les communications.

Voici une liste d’éléments essentiels à inclure :

- Le jour et la date de l’activité

- L’heure de début et de fin, ou la durée de l’activité

- Le lieu (nom de la salle)

- Le nombre de places disponibles

- Le type d’activité (en ligne, sur place, ou à la fois en ligne et sur place, ou encore hors les murs)

- Les modalités de participation (par exemple: Ayez en main vos appareils mobiles ou ordinateurs portables ; vos identifiants Apple ou Google, etc.)

- Les informations concernant la réservation : est-elle obligatoire? Si oui, offrez la possibilité de s’inscrire en ligne, par téléphone, ainsi qu’à l’accueil ou au comptoir de référence de votre bibliothèque. Si elle est facultative, évitez d’écrire : « Premier arrivé, premier servi. » Écrivez plutôt : « Aucune réservation requise. Il y a de la place pour tout le monde », ou encore : « Présentez-vous au moment qui vous convient. »

- Pensez à produire un calendrier imprimé (un dépliant composé de quelques volets) afin de rejoindre une grande variété de publics aînés, peu importe leurs compétences numériques.

Pour aller plus loin, consultez également le document Recommandations pour améliorer la participation des publics aînés aux activités offertes sur place et en ligne. Ce document est le fruit des discussions et des rencontres avec les membres du conseil des personnes aînées de BAnQ.

Mettre à l’avant-plan l’expérience de vie personnelle et professionnelle des aînés

Ex. : l’activité Consultez un aîné pour 25 cents (inspirée de celle conçue et offerte par Réjean Vanasse au Collège de Maisonneuve pendant plus de 17 ans.)

En 2023 et en 2024, dans le cadre de la Semaine québécoise intergénérationnelle, un aîné a été invité à tenir un kiosque à la Grande Bibliothèque, où il offrait des conseils aux usagers qui venaient discuter avec lui et où il partageait avec eux ses expériences de vie.

Susciter la confiance et attiser la curiosité des aînés, les outiller dans leurs nouveaux apprentissages et créer des ponts avec des organismes

Ex. : l’activité Accueil de groupes d’aînés : la Grande Bibliothèque reçoit...

L’objectif de cette activité d’accueil est de présenter les lieux, les services et les collections, mais aussi d’établir des liens avec les organismes œuvrant auprès des personnes aînées afin de faire connaissance, d’entamer un dialogue et de mieux comprendre les besoins des organismes et de leurs membres. Pour assurer une meilleure accessibilité et favoriser un sentiment de confiance, la Grande Bibliothèque est ouverte à ces groupes le lundi, alors qu’elle est fermée au public.

Développer et maintenir des liens intergénérationnels

Ex. : le projet pilote intergénérationnel De l’échange au parcours : cinq activités intergénérationnelles

Des adolescents en réinsertion sociale ou en francisation ont été jumelés à des aînés membres des Amis de BAnQ ou du conseil des personnes aînées de BAnQ. Grâce à cette série de cinq ateliers se déroulant sur trois mois, ces deux groupes ont appris à se connaître dans le cadre d’activités coopératives. Cette activité a fait l’objet d’un article dans LaPresse+.

Apprendre tout au long de la vie comporte une foule d’avantages pour les aînés : cela leur permet de rester actifs intellectuellement et physiquement, de cultiver leur curiosité, leur ouverture et leur intérêt envers de nouvelles connaissances, de continuer à avoir du plaisir et de participer à une société apprenante. Pour que les ateliers et les activités d’apprentissage connaissent du succès auprès des personnes âgées, pensez à respecter les principes suivants :

- Varier les conditions de réalisation

- Les ateliers ou les rencontres en groupe favorisent les interactions sociales ainsi que la construction de connaissances et la transmission entre pairs. C’est le cas des ateliers d’entraide numérique offerts par BAnQ.

- Les rencontres individuelles favorisent l’expression de soi, la réflexion et l’appropriation d’apprentissages.

- L’autoformation permet de progresser en tout temps et à son rythme.

- Offrir différentes possibilités en ce qui a trait aux heures

- Les aînés n’ont pas tous le même horaire ni le même rythme de vie. Il faut donc proposer des activités à différents moments pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque. Des rencontres individuelles et de l'aide technologique ponctuelle peuvent aussi être offertes pour répondre aux besoins. Une bonne idée : suivre les saisons en adaptant l’horaire aux heures d’ensoleillement, et éviter les activités en soirée.

- Les aînés n’ont pas tous le même horaire ni le même rythme de vie. Il faut donc proposer des activités à différents moments pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque. Des rencontres individuelles et de l'aide technologique ponctuelle peuvent aussi être offertes pour répondre aux besoins. Une bonne idée : suivre les saisons en adaptant l’horaire aux heures d’ensoleillement, et éviter les activités en soirée.

- Varier les types d’activités et les sujets abordés

- Il faut proposer plusieurs sortes d’activités (clubs de lecture, cours de langue, conférences, etc.) pour répondre aux différentes façons d’apprendre des usagers.

- Il faut aussi offrir des activités touchant différents sujets pour répondre aux intérêts divers des aînés.

- Les différences de genre ont des répercussions sur le choix des activités : dans un milieu très féminin comme la bibliothéconomie, il est essentiel de prendre en considération les préférences des hommes, sans oublier celles des femmes, et, surtout, de tenir compte de l'influence du genre sur la perception des bibliothèques. Sans généraliser, les hommes fréquentent les bibliothèques pour le côté pratique, utilitaire, tandis que les femmes perçoivent les bibliothèques comme des lieux de socialisation, de créativité et de rencontres (à ce sujet, voir le Rapport, page 15).

Basé sur les recherches, les lectures et l'expérience de terrain, ce tableau pour une programmation équilibrée est une proposition de notre responsable du développement des services aux aînés.

Créer un environnement propice à l’apprentissage.

- Augmenter le temps de communication individuelle avec les aînés.

- Travailler avec les mêmes outils technologiques lors de tous les ateliers et habituer les aînés au vocabulaire propre à l’univers technologique.

- Simplifier les explications et les présentations pour que l’essentiel de l’information soit transmis de façon concrète.

- Tenir les activités dans un local universellement accessible : chaises ergonomiques, fauteuils confortables, près d’une rampe d’accès ou d’ascenseurs.

Créer des collaborations avec des organismes externes pour une partie des activités. Par exemple, vous pourriez :

Contacter les organismes œuvrant auprès des jeunes ou les écoles qui ont des programmes de bénévolat, pour créer des ateliers intergénérationnels d’apprentissage avec des jeunes volontaires. Dans les MRC, les bibliothèques peuvent travailler avec des bénévoles de centres d’action communautaires (CAB) ou d’antennes de la FADOQ, ou même avec des usagers spécialisés dans un domaine qui pourrait intéresser les aînés.

Étaler l’apprentissage sur deux semaines et plus. Dans le cas des ateliers en ligne de la série Habiletés numériques, les mêmes sujets sont explorés pendant deux semaines, pour permettre aux participants et aux participantes de mieux intégrer les nouvelles notions et d’explorer par eux-mêmes les différentes plateformes numériques présentées, pour assurer un retour sur ce qui a été expérimenté et pour consolider les apprentissages. La distribution d’aide-mémoire complète les nouveaux apprentissages.

Prendre en compte les opinions des aînés qui participent aux activités sur les sujets et le format, afin de créer des activités qui sauront les intéresser vraiment. Quelques façons de recueillir leurs opinions :

- En personne, après et pendant un atelier.

- Par un formulaire d’appréciation des activités, en format papier ou en ligne.

- Par un formulaire de commentaires, comme celui proposé par BAnQ.

- Par un compte rendu des membres du conseil des personnes aînées qui participent aux activités.

Le développement de la littératie numérique est variable chez les aînés. Afin de diminuer la fracture numérique et les manières d’aborder les technologies avec eux, afin de diversifier les approches pédagogiques, il importe d’offrir différentes approches ou façons de découvrir l’univers technologique, de naviguer sur Internet et d’apprendre à développer ses compétences tout au long de la vie.

Voici quelques conseils, suggestions et informations en ce qui concerne les activités d’apprentissage numérique destinées aux aînés en bibliothèque.

Proposer différents types d’activités.

Par exemple, BAnQ offre :

- Des ateliers pratiques, où les participants échangent sur le sujet technologique dont il est question et apprennent ensemble à utiliser les appareils, tout en étant guidés par un membre du personnel. Deux séries différentes (Formation numérique et Habiletés numériques) permettent de couvrir les différents niveaux de maîtrise. Les ateliers généraux et thématiques Entraide et apprentissages numériques favorisent les apprentissages entre pairs.

- Causeries sur place, en ligne ou hybrides, où un spécialiste explique les notions, en donnant des exemples.

- Des rendez-vous de soutien numérique individuel. Ces courtes rencontres permettent aux usagers aînés de régler rapidement, en une séance de moins d’une heure, un problème particulier.

- Des ateliers pratiques, où les participants échangent sur le sujet technologique dont il est question et apprennent ensemble à utiliser les appareils, tout en étant guidés par un membre du personnel. Deux séries différentes (Formation numérique et Habiletés numériques) permettent de couvrir les différents niveaux de maîtrise. Les ateliers généraux et thématiques Entraide et apprentissages numériques favorisent les apprentissages entre pairs.

- Favoriser les causeries sur les technologies avec les usagers pour compléter les apprentissages.

- Diversifier les moyens de communication avec les aînés pour répondre à leurs questions technologiques (téléphone, courriel, clavardage, aide en visioconférence, présence hors les murs).

- Collaborer avec d’autres services de la bibliothèque, lorsque c’est possible, pour une partie des activités d’apprentissage numérique ou d’aide technologique. La contribution de collègues qui sont à l’aise avec les technologies contribuera au succès de ces activités d’apprentissage numérique et au bien-être des membres du personnel qui offrent ce type d’ateliers.

- Collaborer avec une organisation privée qui se spécialise dans l’apprentissage numérique.

Suggestions de sujets d’ateliers d’apprentissage numérique

- Utilisation des ordinateurs, appareils mobiles, livres numériques, liseuses, etc. BAnQ a créé un guide d’utilisation en ligne des livres numériques et audionumériques, vers lequel vous pouvez diriger des usagers ou que vous pouvez utiliser comme modèle pour en créer un pour votre bibliothèque.

- Exemples d'autres ateliers sur des sujets technologiques divers à proposer aux hommes et femmes aînées :

- Utilisation des médias sociaux

- Gestion de divers outils ou logiciels (ex. : gestion de son courrier électronique)

- Réalisation de projets grâce aux technologies (ex. : généalogie en ligne)

- Protection en ligne contre l’hameçonnage et la désinformation

Questions à se poser lors de la planification d’activités de formation numérique

- La bibliothèque a-t-elle les ressources humaines et matérielles nécessaires pour offrir les activités?

- Est-ce que l’activité proposée vise exclusivement les personnes âgées ou inclut-elle tout le monde?

- Est-elle offerte en mode autonome ou est-elle dirigée?

- Le contenu correspond-il au niveau des personnes concernées et à leurs intérêts?

- L’approche pédagogique est-elle formelle ou informelle?

- Quels sont l’environnement numérique et les outils retenus?

Au fil des ans, et depuis la mise en place d'activités numériques destinées aux aînées, BAnQ a développé une offre très intéressante d'aide aux technologies pour tous les publics et en particulier pour les hommes et les femmes aînées. Nous vous invitons à découvrir l'écosystème d'aide numérique.

BAnQ crée de nombreuses activités culturelles et éducatives pour un large public, en tenant compte des intérêts des aînés. Voici quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer pour bâtir une programmation à votre bibliothèque :

- Ateliers musicaux et causeries musicales de la série Raconte-moi ta musique. Dans une ambiance décontractée, des musiciens jouent des pièces de leur répertoire et discutent de leur parcours artistique.

- Visites guidées de la Grande Bibliothèque en compagnie des Amis de BAnQ. Les usagers et usagères découvrent leur bibliothèque et les services offerts.

- Visionnement de films, série Les grandes vues. Les cinéphiles sont invités à visionner des classiques ou des nouveautés en présence d’un bibliothécaire. Une présentation du film et une mise en valeur des collections en lien avec ce dernier complètent le visionnement.

- Conférences sur les archives, série Mémoire de papier. Une incursion au cœur des collections patrimoniales de BAnQ, autour de thèmes variés : les monstres et autres créatures, les cartes ornées, l’influence de Jehanne Benoît, etc.

- Aide en généalogie. Des membres du personnel, soutenus par des bénévoles des Amis de BAnQ, accompagnent et guident les usagers de tous les âges dans leurs recherches sur leur histoire familiale. Sur le site de BAnQ, une section entière est consacrée à la généalogie.

- Coloriage sur place. Les usagers de tous les âges sont invités à venir se détendre en coloriant des images tirées des collections patrimoniales de BAnQ.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Recommandations pour améliorer la participation des publics aînés aux activités offertes sur place et en ligne, s. d.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Services aux aînés – Plan d’action 2020-2023, 2020.

Chesneau, S., D. Martel, M., Hallé, M.-C., Le Dorze, G. et Malo, C., Mieux communiquer avec les personnes âgées dans le contexte des bibliothèques du Québec, 2023. La réalisation de ce rapport a été rendue possible grâce à une subvention du Centre de recherche en sciences humaines (CSRH). Voici un tableau de recommandations ciblant les employés, l'environnement, l'institution, ainsi que les personnes aînées extrait du rapport.

Hallé, M.-C., Malo, C., Martel, M.D., Le Dorze, G., & Chesneau, S. (2025). Perspectives de personnes aînées et de personnes employées à propos de leur communication et interaction en bibliothèque. Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement https://doi.org/10.1017/S0714980825000157

Martel, M. D., Malo, C., Hallé, M.-C., Le Dorze, G. et Chesneau, S., « Mieux communiquer et interagir avec les personnes aînées en bibliothèque : des recommandations », Documentation et bibliothèques, vol. 70, no 1, 2024, p. 35-44. https://doi.org/10.7202/1110568ar

Poirier, C., Cousineau, A., Granger, C. et Mendoza, M., Bibliothèques et vieillissement de la population – Synthèse des connaissances, 2019. https://www.banq.qc.ca/sites/default/files/2023-03/INRS_Bibliotheques_vieillissement_population.pdf

Caroline Malo, bibliothécaire à la Grande Bibliothèque et responsable du développement des services aux aînés de BAnQ.

caroline.malo [at] banq.qc.ca (caroline[dot]malo[at]banq[dot]qc[dot]ca)