Quel espace imaginaire s’ouvre lorsque l’on crée en marge du pôle culturel dominant? Cap sur la Gaspésie de Françoise Bujold, où poèmes et gravures témoignent de la façon de produire et de présenter de l’art en région dans les années 1950 et 1960.

Situées entre Refus global et la Révolution tranquille, les années 1950 constituent un moment méconnu de diversification des pratiques culturelles et de développement artistique au Québec. Non-intervention de l’État en culture, fermeture de l’essentiel des maisons d’édition fondées pendant la Seconde Guerre mondiale et baisse globale de la production de livres forment un contexte propice à l’artisanat et à l’édition expérimentale[note 1]. Sous l’impulsion de maîtres artisans comme Albert Dumouchel et Arthur Gladu, une vision novatrice de la poésie s’affirme en atelier, inscrivant le vers en continuité avec la typographie, l’iconographie et le livre en tant qu’objet d’art. Vécue sur un mode clandestin, cette poésie acquiert une importance renouvelée puisqu’elle relève d’un espace concret de socialisation où les artistes peuvent donner forme à des projets éminemment personnels.

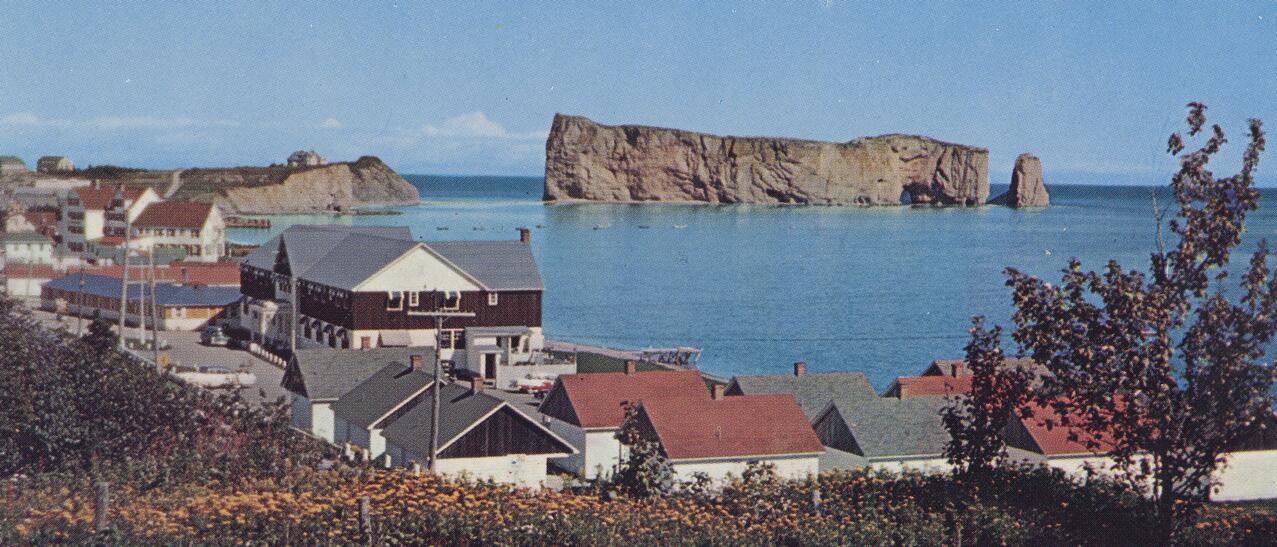

Françoise Bujold, née en 1933 à Bonaventure et première femme à être admise comme étudiante à l’Institut d’arts graphiques de Montréal, occupe une place à part au sein de la génération d’artistes qui se dessine alors. En 1956, elle imprime sur les presses de l’Institut son premier livre de poésie, publié aux éditions Erta de Roland Giguère : Au catalogue des solitudes. La même année, le Centre d’art de Percé voit le jour; Bujold en sera pendant plus de 20 ans une étroite collaboratrice pour l’enseignement des arts visuels. Entre Montréal et Bonaventure, Françoise Bujold nous laisse une œuvre singulière et pionnière qui fait le pari de confondre art professionnel et amateur au profit d’une ouverture de la définition de culture[note 2] :

« Je crois que j’ai cessé d’étudier à temps. On fermera toutes les portes des écoles d’art et on rendra l’art tellement populaire qu’on ne fera plus la différence entre un bol de jello et un tableau. Ça sera tellement à la portée de tous qu’on se penchera sur le trottoir pour ramasser des chefs-d’œuvre[note 3]. »

Le Centre d’art de Percé et La Piouke

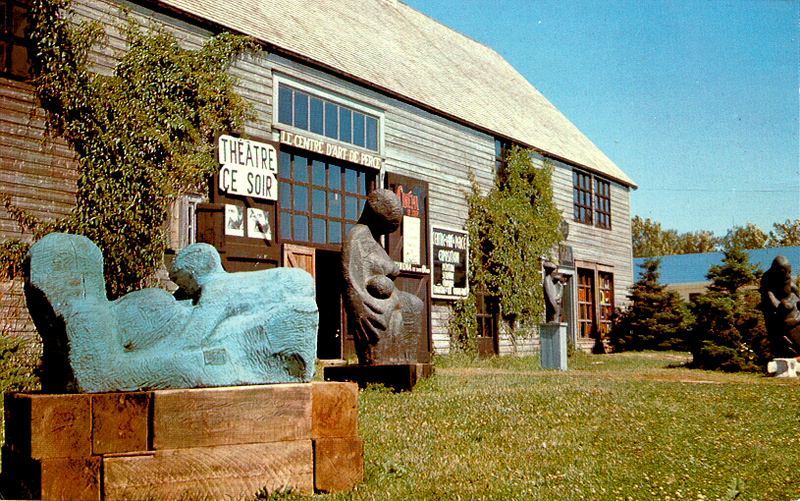

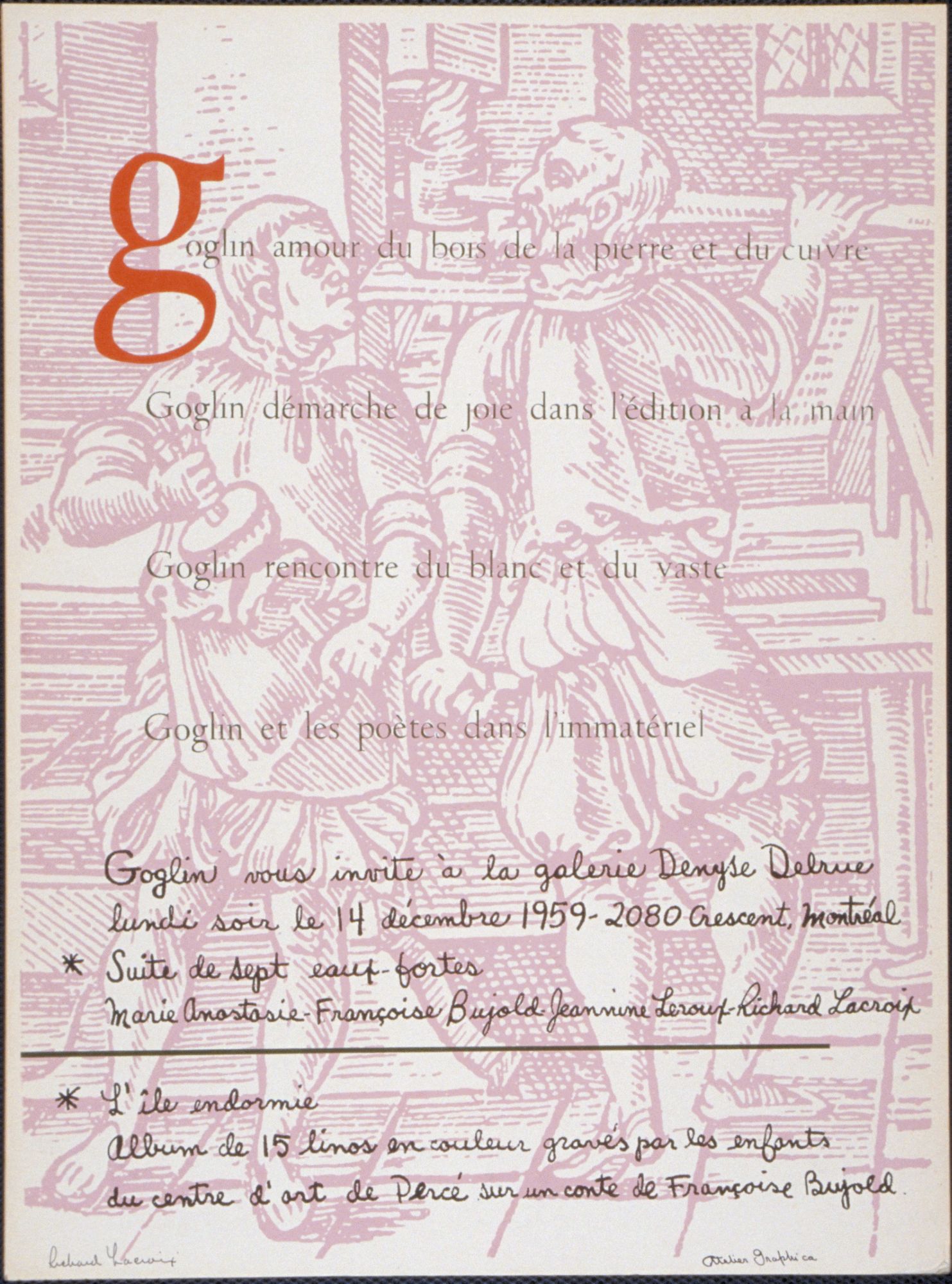

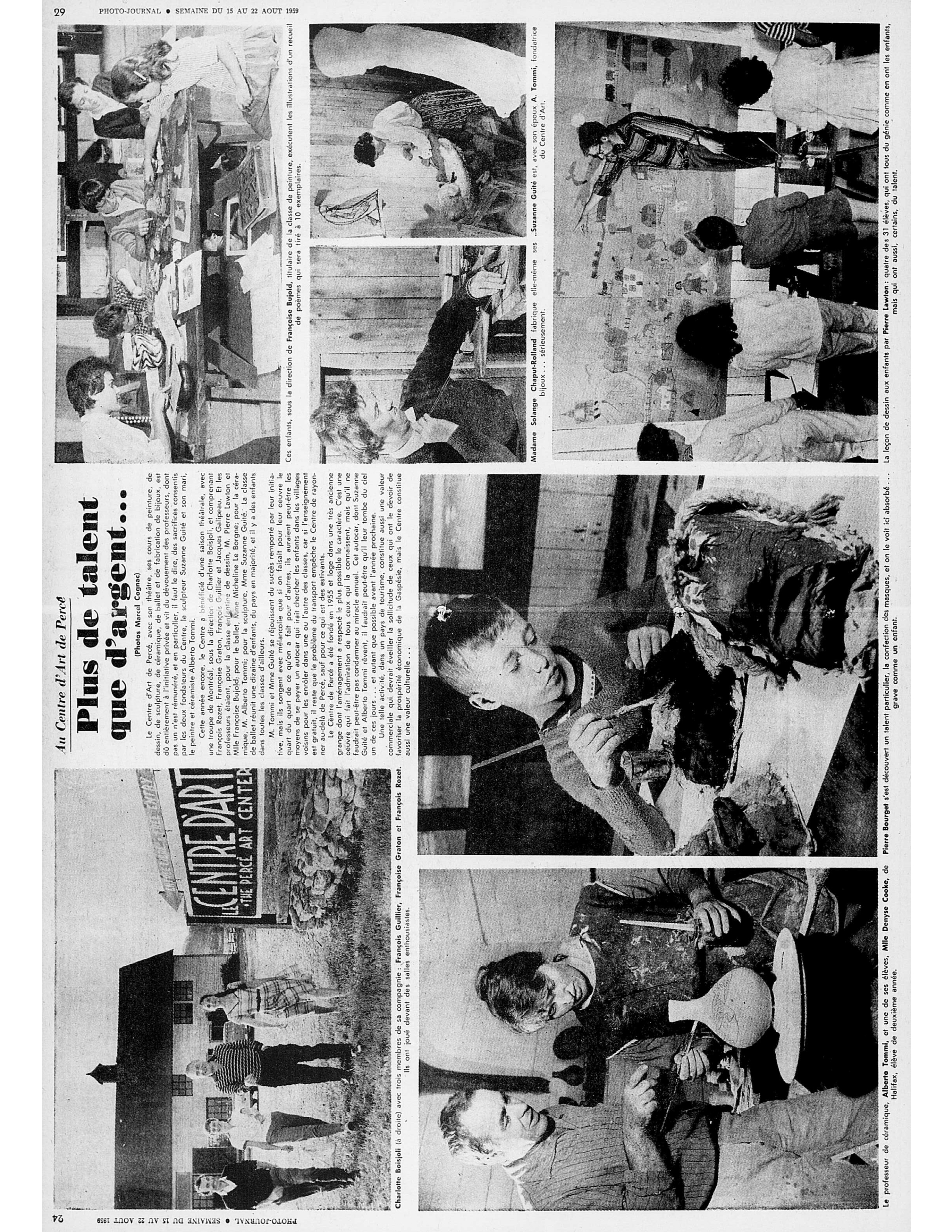

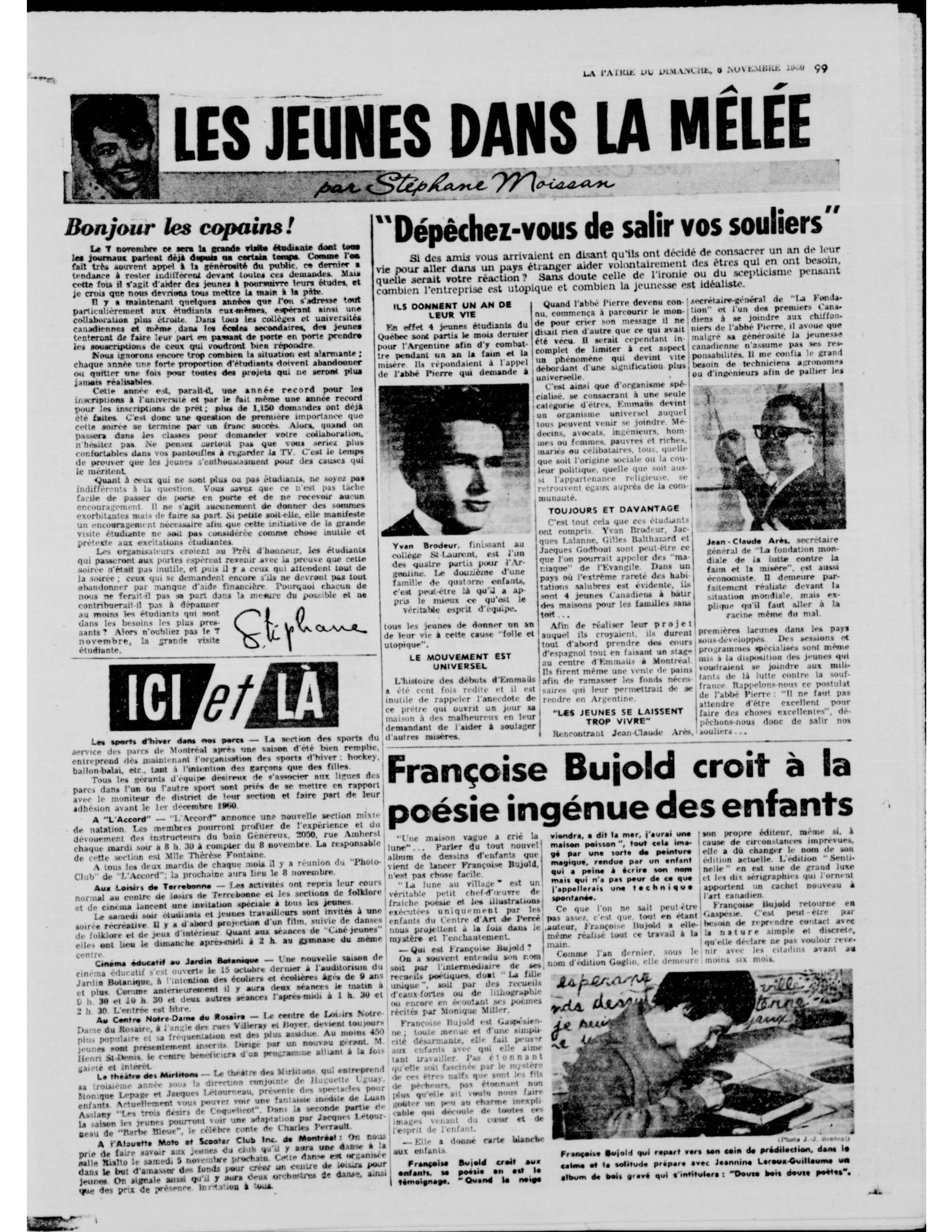

Le processus créatif de Bujold est étroitement lié à deux lieux culturels de la Baie-des-Chaleurs : le Centre d’art de Percé et la boîte à chansons La Piouke. Fondé en 1956 par la sculptrice Suzanne Guité et le peintre Alberto Tommi, le premier regroupe des artistes et enseignants qui, bénévolement, animent un théâtre et différents ateliers d’arts visuels, allant de la céramique aux cours de ballet. C’est dans ce contexte que Bujold fait la rencontre d’enfants de pêcheurs de Percé, à qui elle enseigne la peinture et la gravure. Lors de ces ateliers, les jeunes sont invités à illustrer un conte que Bujold leur écrit. D’abord réalisées à la gouache, les illustrations les mieux réussies sont ensuite reproduites sur bois couché (bois œuvré dans le sens des fibres). Cette poésie enfantine, déterminante dans l’œuvre de Bujold, est à l’origine de deux livres : L'île endormie, paru aux éditions Goglin en 1959, et La lune au village chez Sentinelle en 1960, deux maisons éphémères fondées par la poétesse.

Dans la foulée des activités du Centre d’art, Françoise Bujold et son conjoint de l’époque, Jean-Paul Bernier, ouvrent en 1961 à Bonaventure une boîte à chansons doublée d’un espace d’exposition et d’atelier : La Piouke. Installé dans une vieille grange en bord de mer, l’établissement de fortune, doté d’un piano, d’un amplificateur et de quelques chaises pliantes, tire son nom du folklore bonaventurien. Sa signification diverge selon les sources : tantôt mystérieuse fille de joie qui sillonne la plage en chantant[note 4], tantôt une « maraudeuse aux cheveux gris, avec son sac de poissons et de limon, à la recherche d’un galet ou d’un vieux bateau pourri afin d’aller dormir[note 5] ». La boîte à chansons s’ancre dans un imaginaire maritime qui n’est pas sans rappeler l’imagerie de la sorcière. Bien que de courte durée (1961-1962), l’aventure de La Piouke connaît un franc succès et elle s’impose comme un lieu marquant de la culture gaspésienne et canadienne-française dans la région, tant pour les vacanciers que pour les artistes. Claude Léveillée, Marthe Choquette, Félix Leclerc, Tex Lecor, Raymond Lévesque, Pierre Calvé, Gilles Vigneault ou encore Pauline Julien sont quelques-uns des artistes de la chanson qui, tour à tour, foulent la scène de la petite grange et l’emplissent, le temps d’un couplet, d’un immense sentiment de liberté. Le nom de la boîte à chansons est d’ailleurs à l’origine de la chanson éponyme que Françoise Bujold écrit pour Pauline Julien et qui figure sur son premier album datant de 1962 : Enfin… Pauline Julien.

Maria et les mythes micmacs

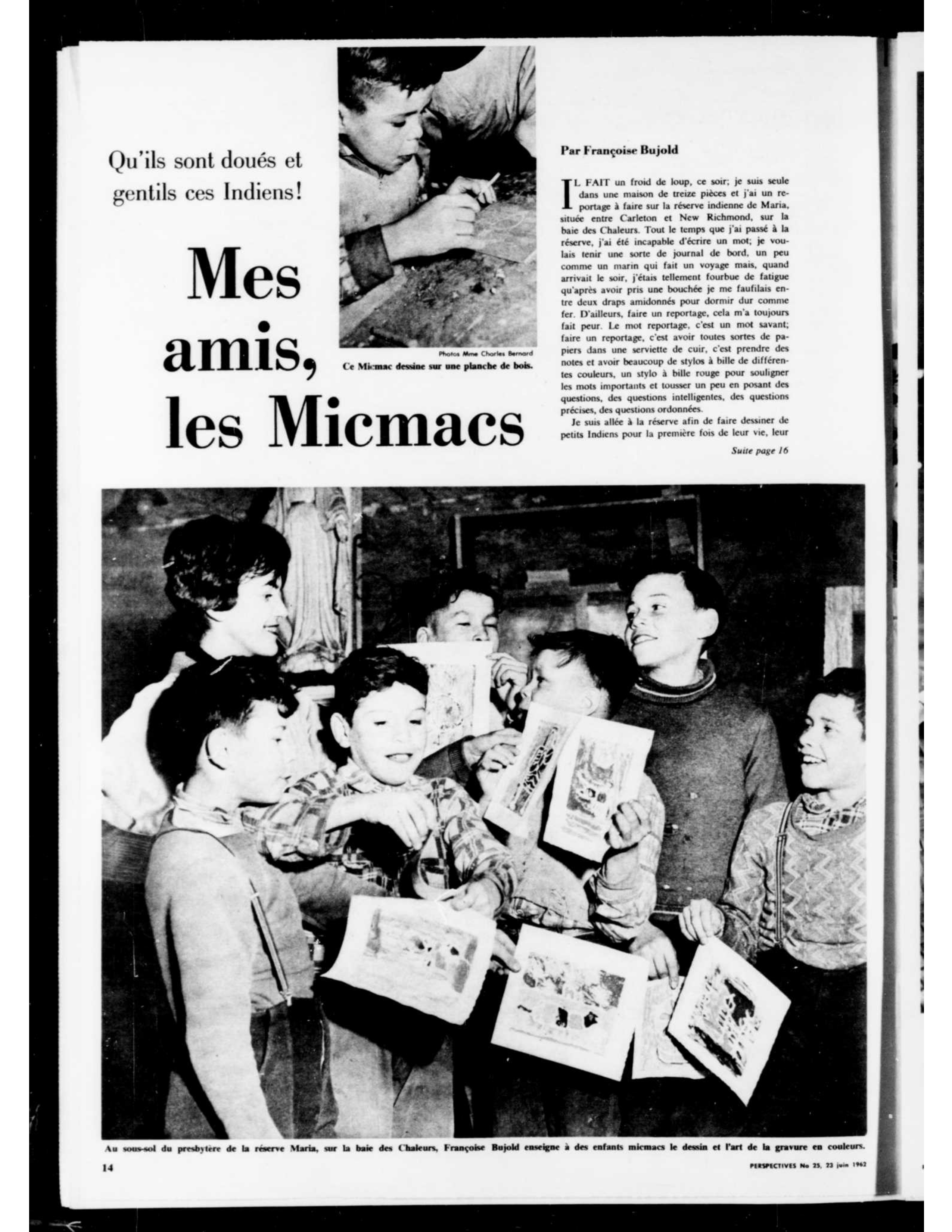

L’expérience avec les enfants de Percé est déterminante dans la trajectoire de Bujold qui, dans les années 1960, décide de poursuivre l’exploration de la poésie auprès des enfants micmacs de Maria, actuelle réserve Gesgapegiag. Dans un entretien retranscrit dans Piouke Fille unique, édition posthume qui rassemble l’essentiel de ses écrits, Bujold revient sur l’attitude qu’elle adopte lors de ses séjours : « J’eus à Maria l’impression que les enfants étaient très gais, optaient pour la joie. Je ne voyais point les adultes et ne voulais pas de contacts parce que je ne suis pas sociologue et je n’étais pas venue là pour convertir. J’allais à Maria par intérêt pour les enfants et je suis restée dans leur monde[note 6] ».

La couleur, la peinture et le bois deviennent le langage par lequel les enfants font découvrir à la poétesse une mythologie bien à eux et, de ce fait, la conscientisent à leurs problèmes d’isolement. Ce n’est qu’en se débarrassant de la lorgnette de savante et en nivelant tout rapport d’autorité que Bujold peut écrire à partir des gravures. En résultent deux autres livres chez Sentinelle : Une fleur debout dans un canot (1962) et La naissance du soleil (1966). Ses séjours à Maria ont aussi mené à la création d’un court métrage produit par l’Office national du film aux côtés de Jacques Brault, intitulé Le monde va nous prendre pour des sauvages, qui brosse le portrait d’enfants micmacs méfiants à l’idée de dévoiler à la caméra le secret de leurs jeux de plage.

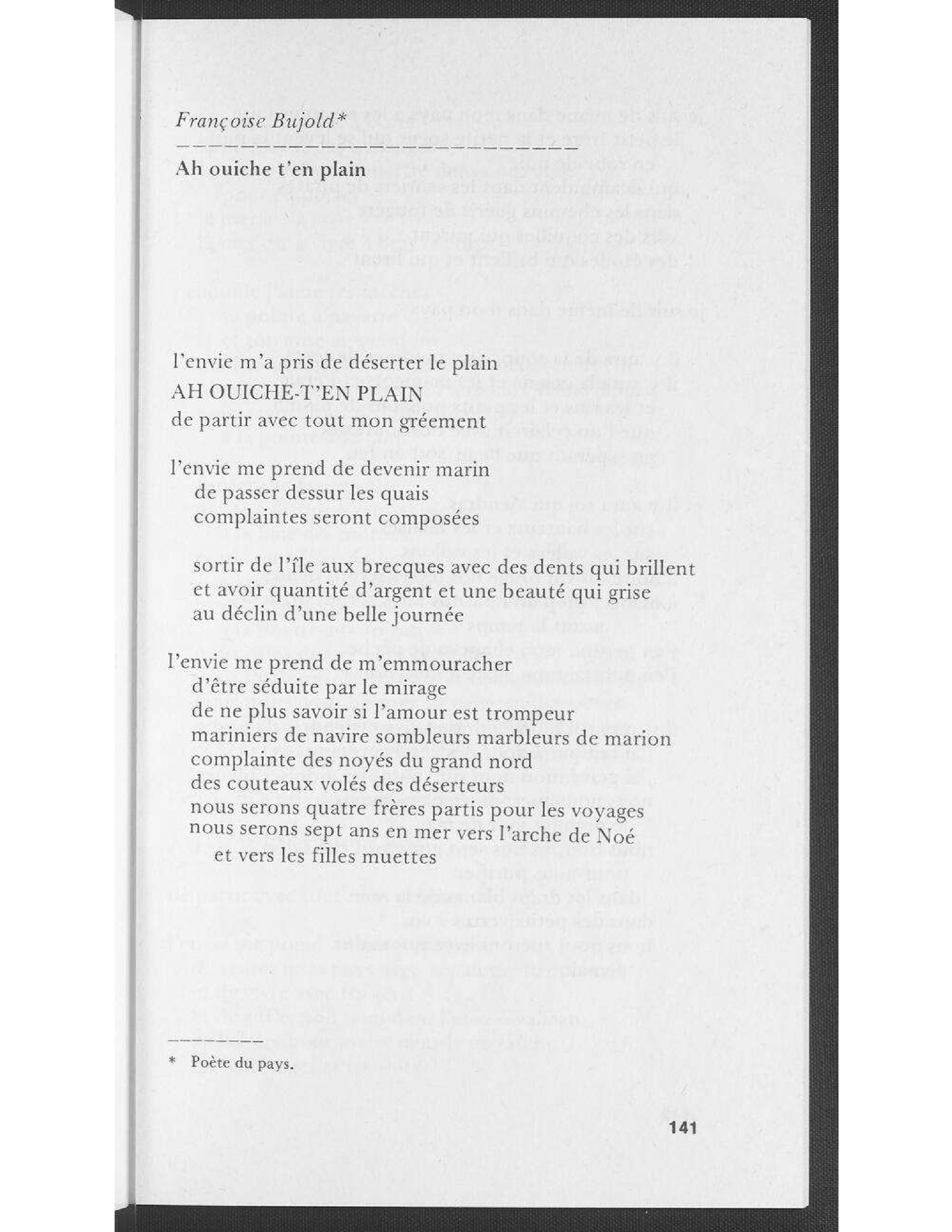

Une poésie confidentielle et un glossaire maritime

Qu’elle soit écrite ou graphique, la poésie de Bujold s’exprime sur le mode de la confidence. Par un travail sur la langue des pêcheurs, elle nous livre une angoisse qui contraste avec le havre gaspésien que perçoivent les vacanciers. Naturelles pour ses quelques locuteurs, inusitées pour la plupart, ces expressions, chez Bujold, débordent le pittoresque : zirable (qui fait zire, qui fait lever le cœur), sawesh (chapeau de pêcheur en caoutchouc contre la pluie), lirer (pleurnicher), ouiche (cri pour chasser les vaches) ou encore bouetter (appâter un hameçon) inscrivent ses textes dans une oralité intime et partagée. Comme le relève David Lonergan, écrivain et enseignant québéco-acadien :

« Elle [Françoise Bujold] valorise la langue de sa région natale sans la calquer mais en préservant l’essence de son chant mélodique. Elle est attentive aux mots qui traduisent les métiers, les coutumes, les gestes, les éléments, les expressions, les particularismes morphologiques et syntaxiques[note 7] ».

Ainsi, ces expressions ont pour effet de prolonger le sens du texte, de faire découvrir quelles vagues les façonnent. C’est ainsi qu’on peut expliquer la présence d’un glossaire en clôture de La Marmarelle, recueil publié aux éditions Orphée en 1987 qui reprend des textes de Bujold écrits pour la radio de Radio-Canada entre 1955 et 1965. Ce glossaire maritime est ensuite réédité et augmenté aux Éditions Trois-Pistoles en 2010 avec la parution d’À toi qui n’es pas né au bord de l’eau qui comprend aussi des gravures inédites de l’autrice.

Ancrée dans les thèmes de la solitude, de la difficulté d’aimer ou de la maladie[note 8], cette voix angoissée, aux dérives parfois surréalistes, contraste avec la débrouillardise et le bouillonnement qui caractérisent l’organisation de la culture dans la péninsule. Comment expliquer la tension, chez Bujold, entre le trouble et le refuge? Dans une chronique spéciale qu’il signe dans La Presse du 16 novembre 2003, l’écrivain Dany Laferrière écrit, au sujet de l’œuvre de la Gaspésienne :

« C’est très difficile, quand on vient d’un coin qu’on ne cesse de présenter comme un paradis, d’oser prétendre que cela pourrait être l’enfer pour d’autres. N’y voyez là aucun dédain, elle a simplement voulu prendre ses voisins pour des êtres humains aux prises avec de vraies angoisses, et non d’éternels bénévoles d’un quelconque bureau du tourisme[note 9] ».

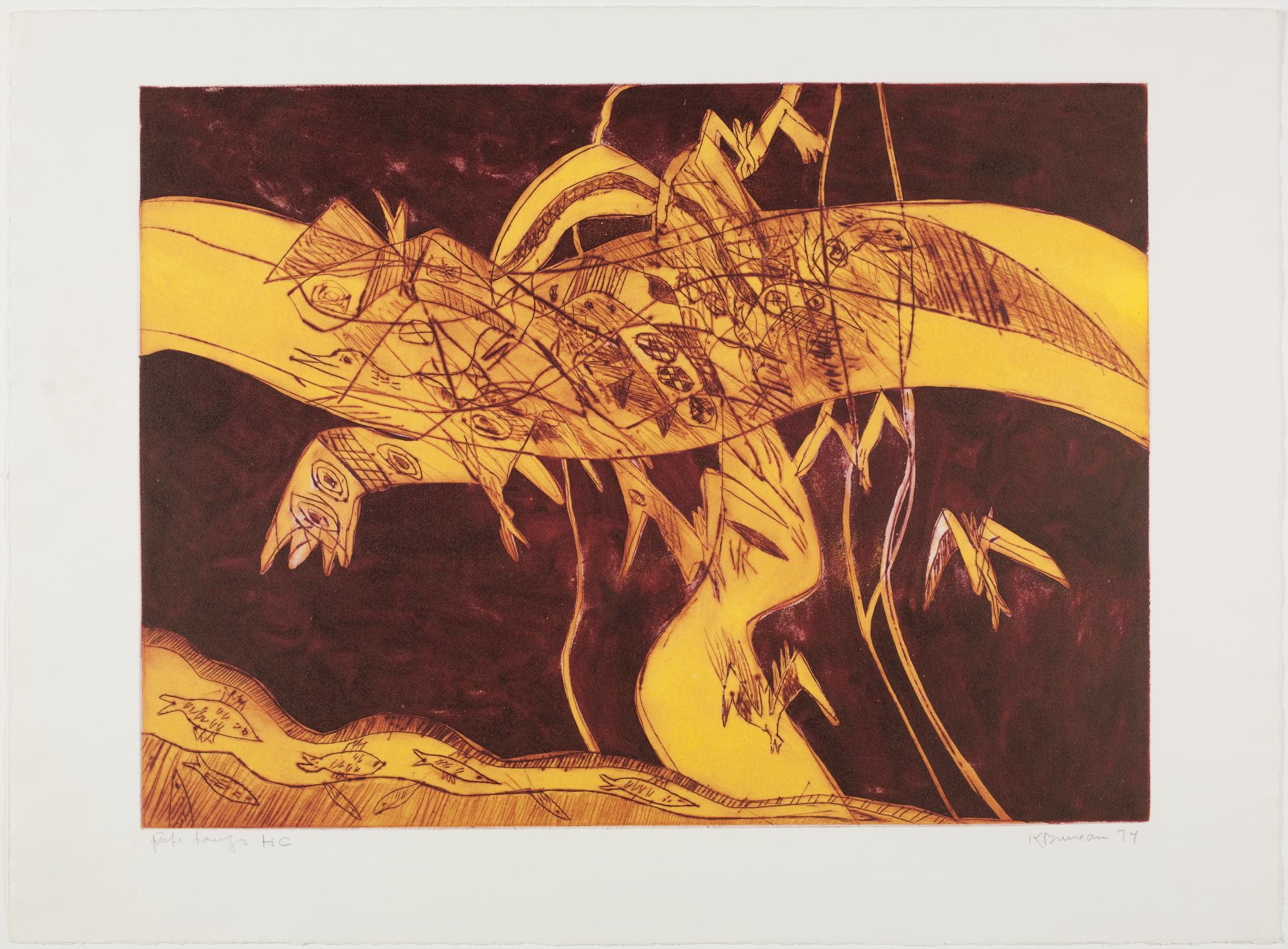

L’angoisse chez Bujold est un gage d’humanité, de liaison fondamentale au vivant et à la possibilité de se métamorphoser avec lui. De cette posture germe une image inhabituelle de la Gaspésie, dont le long poème Ah! Ouiche t’en plain! est sans doute le plus emblématique pour exprimer la crainte de l’inertie et la promesse du mouvement pour celles et ceux qui sont nés au bord de l’eau.

Parmi les différentes publications dudit poème, notons sa superbe édition de 1974 à la Guilde graphique, accompagnée de cinq pointes-sèches de l’artiste Kittie Bruneau. Cet ensemble de grandes planches est tiré en 63 exemplaires.

Chasser un fantôme

Bâtir le lieu d’expression d’une angoisse, pour Bujold, est un acte d’amour envers sa région natale. C’est lui consentir plus large que le beau fixe des cartes postales touristiques. Ainsi comprise, sa poésie combat la résignation caractéristique du discours tenu par François Paradis, personnage du roman du terroir Maria Chapdelaine (1914) qui hante l’imaginaire de l’arrière-pays : « Au pays de Québec, rien ne doit mourir, rien ne doit changer ».

Sources consultées

[Note 1] Michel Biron, François Dumont et Élisabeth Nardout-Lafarge, Histoire de la littérature québécoise, Montréal, Boréal, coll. « Boréal compact », 2010, p. 281.

[Note 2] Ibid., p. 27.

[Note 3] Suzanne Guité et Sylvain Rivière (éd. intellectuel), Suzanne Guité – De la montagne à la mer : entre l’arbre et la pierre, Rimouski, Éditions du Tullinois, 2024, p. 297.

[Note 4] « Une grange transformée en boîte à chansons ! », Photo-Journal, 12 août 1961, p. 5.

[Note 5] Pierre Luc, « À ‘‘La Piouke’’ : Des chansonniers dans l’antre d’une sorcière », La Patrie du dimanche, 25 juin 1961, Édition 1, p. 19.

[Note 6] Françoise Bujold, Piouke Fille unique, Montréal, Éditions Parti pris, 1983, p. 180.

[Note 7] David Lonergan, « Françoise Bujold – À toi qui n’es pas né au bord de l’eau », Nuit blanche, magazine littéraire, no 58, printemps 2020, p. 12.

[Note 8] Marthe Pagé, « Au catalogue des solitudes, recueil de poésies de Françoise Bujold », dans Maurice Lemire, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, tome 3 (1940-1959), Montréal, Fides, 1978, p. 76-77.

[Note 9] Dany Laferrière, « La mort dans la baie des Chaleurs », La Presse, 16 novembre 2003, cahier C, p. 4.

Pour aller plus loin

BIRON, Michel, François DUMONT et Élisabeth NARDOUT-LAFARGE, Histoire de la littérature québécoise, Montréal, Boréal, coll. « Boréal compact », 2010.

BUJOLD, Françoise, Piouke Fille unique, Montréal, Éditions Parti pris, 1983.

GUITÉ, Suzanne et Sylvain RIVIÈRE (éd. intellectuel), Suzanne Guité – De la montagne à la mer : entre l’arbre et la pierre, Rimouski, Éditions du Tullinois, 2024.

LAFERRIÈRE, Dany, « La mort dans la baie des Chaleurs », La Presse, 16 novembre 2003, cahier C, p. 4.

LAFLEUR, Geneviève, « Les centres d’art en région – Premiers efforts de décentralisation de l’activité culturelle au Québec dans les années 1950 », Vie des arts, no 255, été 2019.

LEMIRE, Maurice, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, tomes 3 et 7, Montréal, Fides, 1978.

LONERGAN, David, « Françoise Bujold – À toi qui n’es pas né au bord de l’eau », Nuit blanche, magazine littéraire, no 58, printemps 2020.

LUC, Pierre, « À ‘‘La Piouke’’ : Des chansonniers dans l’antre d’une sorcière », La Patrie du dimanche, Édition 1, 25 juin 1961.

« Une grange transformée en boîte à chansons ! », Photo-Journal, 12 août 1961.