Nous sommes à Québec en 1910. Le journal Le Soleil rapporte les événements survenus dans la cité et ailleurs. À travers l’actualité, la malchance et l’étourderie se métamorphosent en espoir dans une rubrique aujourd’hui reléguée aux oubliettes : les objets perdus.

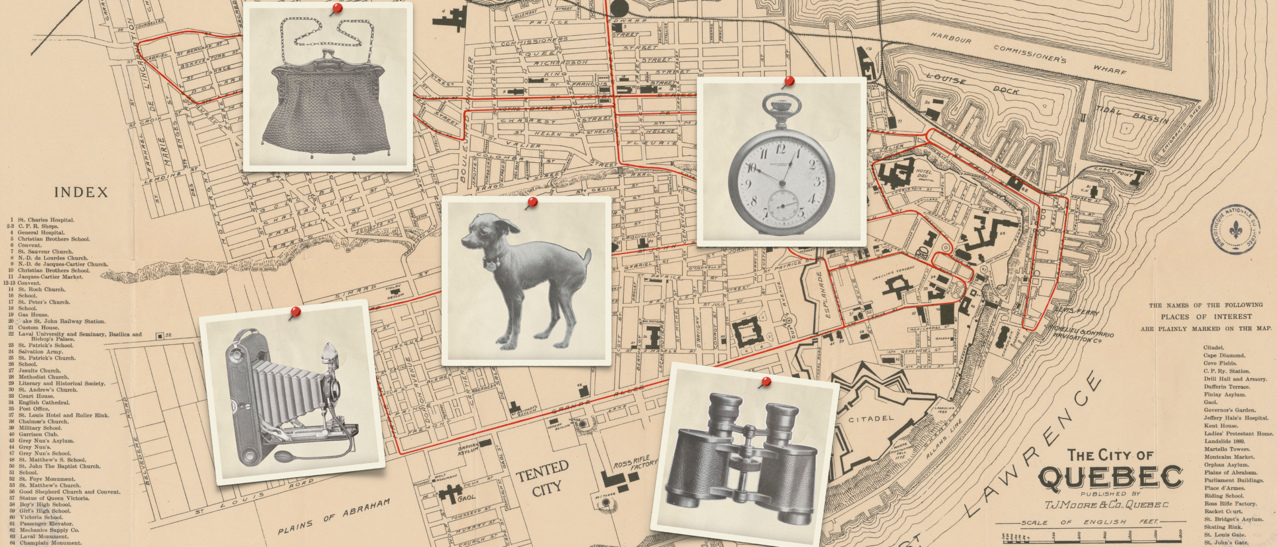

D’après un examen des petites annonces, un total de 506 objets ont été perdus dans la Vieille Capitale au cours de l’année 1910. Les menues descriptions qui les documentent révèlent des détails intrigants sur le quotidien des Québécoises et Québécois de l’époque édouardienne.

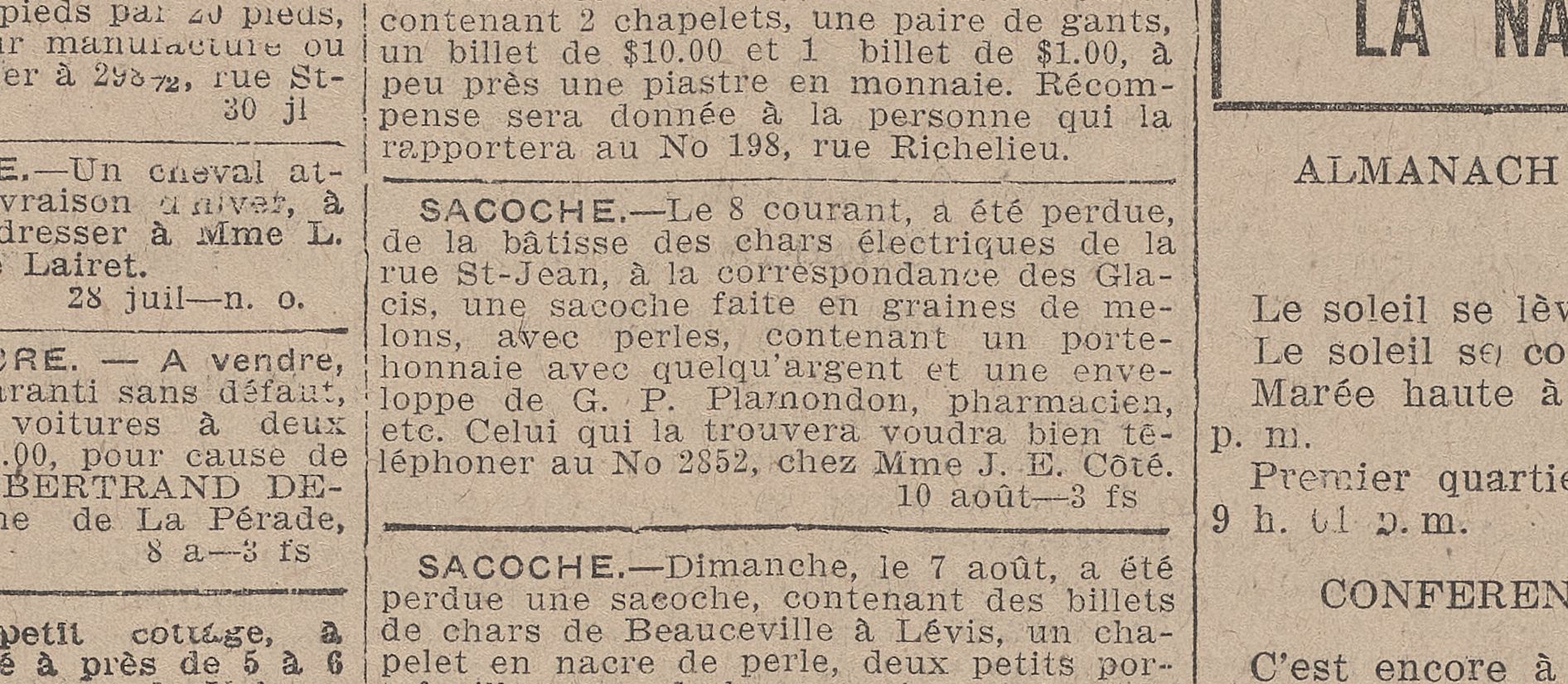

Petite sacoche, gros pépin!

Le 8 août 1910, une sacoche « faite en graines de melons, avec perles » est perdue. Bien que surprenante, l’existence de ce type de petit sac est attestée dans les collections de BAnQ. Une rare illustration d’un article semblable paraît dans la revue L’Album universel en 1905. D’après sa description, il est fabriqué de façon artisanale à partir de pépins de melon séchés et de perles, et il est doublé d’un tissu satiné. Il va sans dire que cette forme d’artisanat nécessitait une bonne dose de minutie et, surtout, de patience. Souhaitons que le téléphone de Mme J. E. Côté ait retenti avec la nouvelle d’une sacoche retrouvée!

En plus de présenter un objet curieux, cet avis possède une caractéristique linguistique intéressante. Ici, une expression familière est utilisée pour désigner un lieu : « la bâtisse des chars électriques ». On peut supposer que cette dénomination était répandue à l’oral, mais son usage à l’écrit est peu commun et ne suffit pas pour localiser le bâtiment dans les documents de l’époque. Heureusement, l’indication « de la rue St-Jean » facilite la tâche. Un examen de l’index des rues de l’Annuaire des adresses de Québec et de Lévis (1910-1911) nous mène à l’endroit recherché : les Quebec Railway, Light, Heat and Power Company Sheds, localisées au 566, rue Saint-Jean (aujourd’hui le 190, rue Saint-Jean). Concernant les fonctions de la bâtisse, les dessins de l’architecte Harry Staveley sont révélateurs. Celle-ci abritait un garage de voitures de tramway ainsi que les bureaux de la compagnie de transport.

Un précieux badge

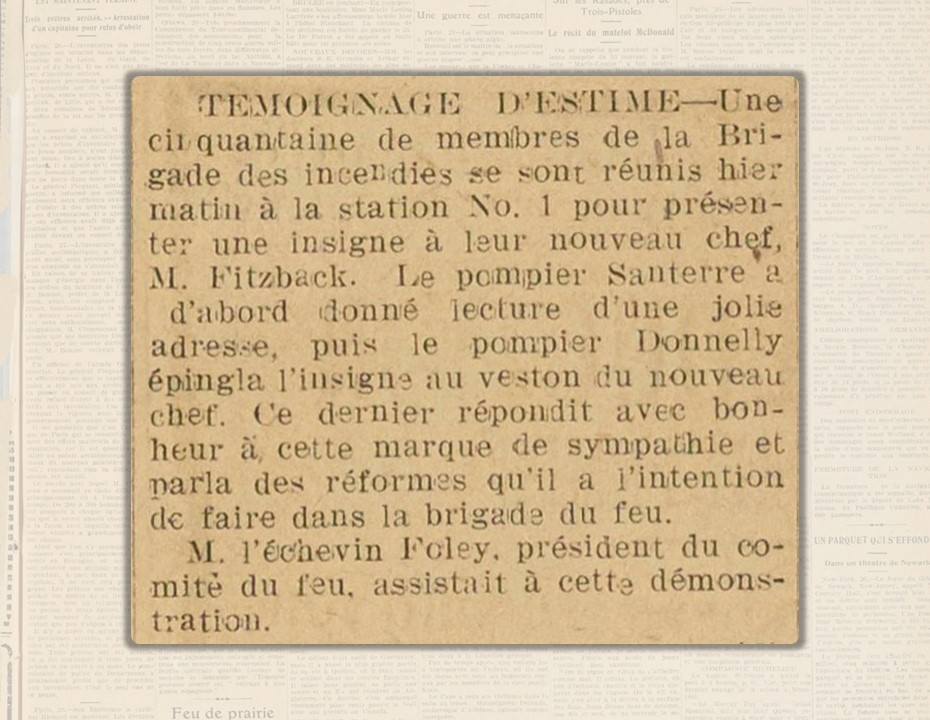

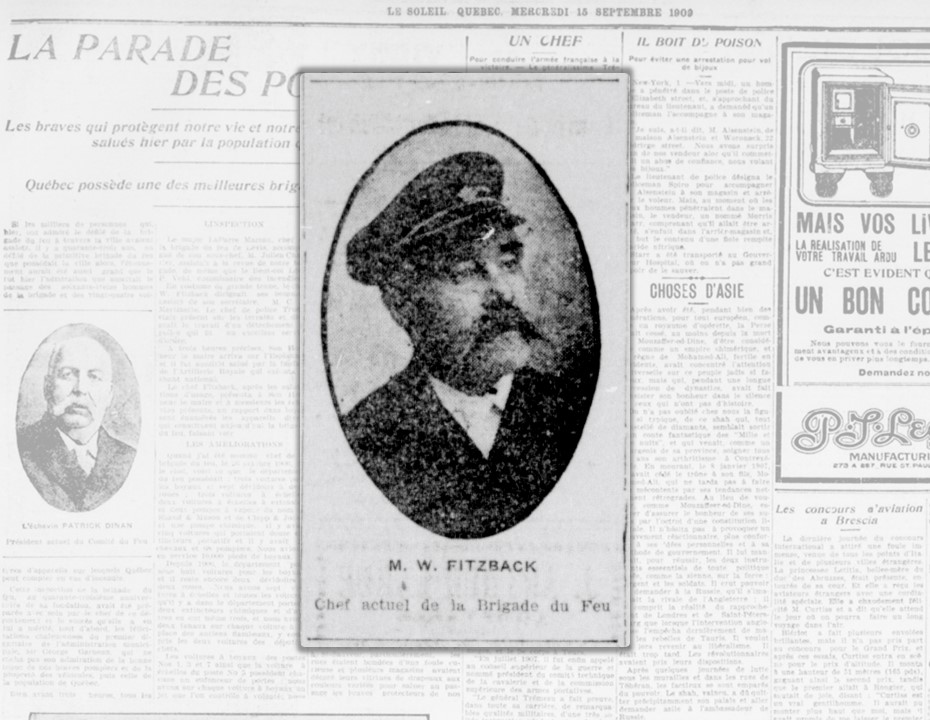

Cette annonce possède tous les éléments nécessaires pour mener une investigation en bonne et due forme : le nom de la personne, son métier, son adresse et son lieu de travail. Une fouille dans les journaux de l’époque permet ainsi de mettre au jour de nombreux détails au sujet de William Fitzback, dont voici un aperçu.

Comme s’il avait été prédestiné à combattre les flammes, le 28 mai 1845, le poupon Fitzback est sauvé à même son berceau du grand incendie qui ravage le faubourg Saint-Roch de la Vieille Capitale. En 1906, lorsqu’il est nommé chef de la brigade de feu de Québec, l’homme d’âge mûr s’exclame : « Je suis né dans le feu et je crois bien que j’y mourrai[note 1]» C’est d’ailleurs à l’occasion de cette nomination que Fitzback reçoit en cadeau un badge en or[note 2]. Tout porte à croire qu’il s’agit de l’insigne déclaré perdu quelques années plus tard – l’histoire ne dit malheureusement pas s’il a été retrouvé. Quelques années plus tard, Fitzback échappe de justesse à sa prophétie : son domicile est la proie des flammes alors qu’un incendie afflige à nouveau le quartier Saint-Roch. Il est évacué des lieux sur une civière, sa santé précaire le gardant cloué au lit. Six mois plus tard, le 16 décembre 1911, Fitzback s’éteint des suites d’une maladie qui l’aura forcé à mettre fin à 50 ans de service au sein de la brigade de feu.

Cheveux lousses

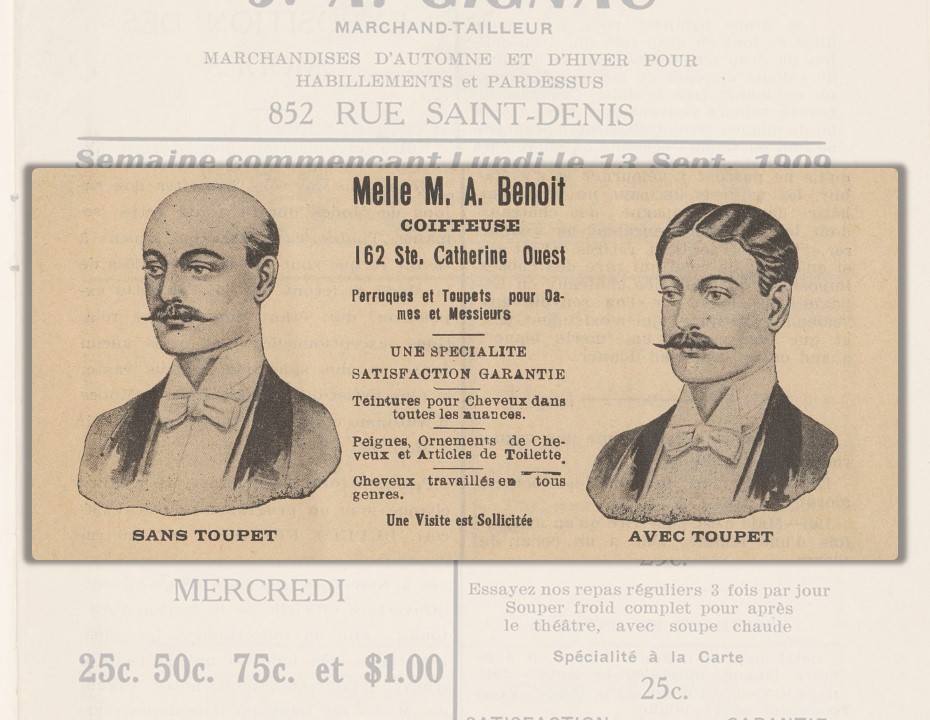

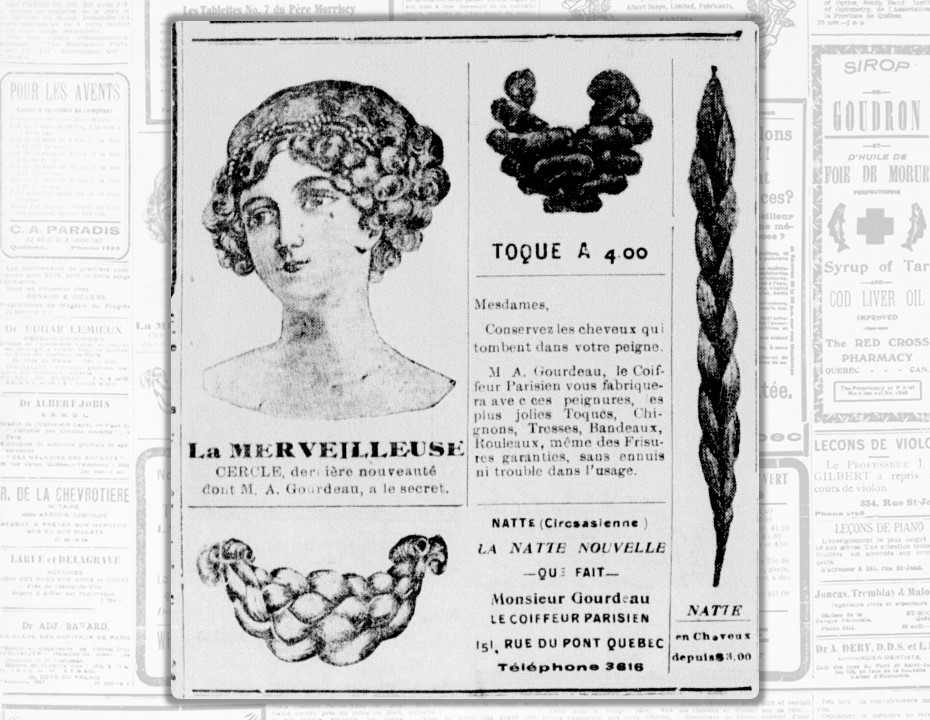

Le 16 août 1910, une personne perd un paquet contenant… des cheveux! La description de l’objet étant imprécise, il devient intéressant d’extrapoler. Pour ce faire, une brève incursion dans la mode capillaire du début du XXe siècle est de mise. Durant la Belle Époque, la tendance féminine est aux déclinaisons des chignons volumineux à la Pompadour. Pour les réaliser, on garnit couramment la coiffure d’articles fabriqués avec des cheveux naturels : postiches, crépons, tresses, mèches additionnelles, etc. Les hommes ne sont pas en reste : perruques et toupets camouflent les crânes dégarnis. Le contenu du fameux paquet pourrait donc s’apparenter à un de ces articles populaires régulièrement publicisés dans les périodiques de l’époque.

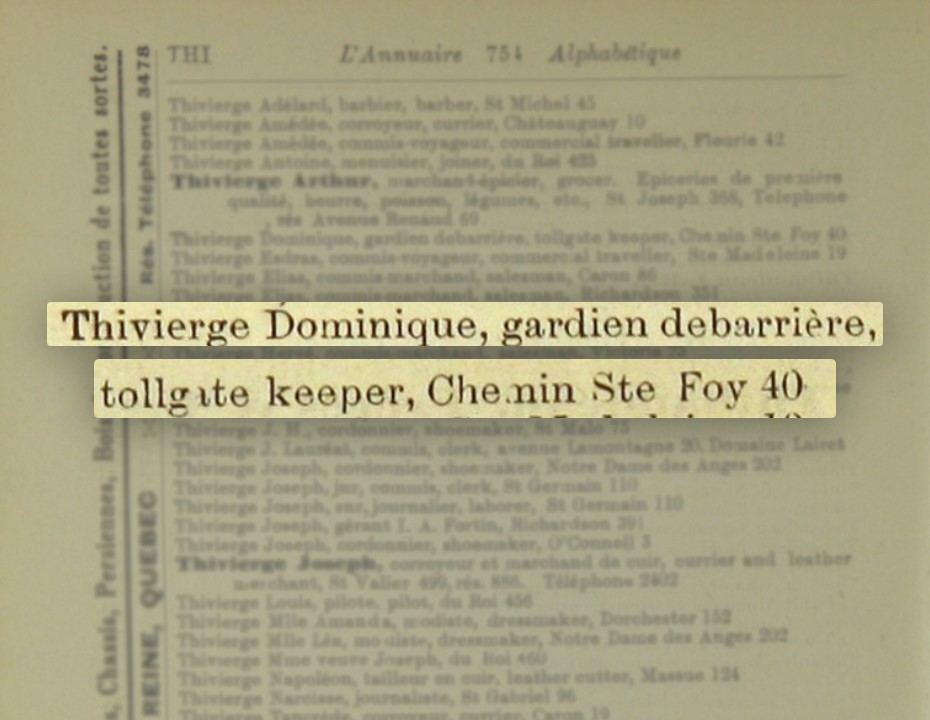

Quelques mots au sujet de l’expression « la Barrière Ste-Foy », utilisée dans l’annonce. Le chemin Sainte-Foy était jadis un chemin à barrière, c’est-à-dire qu’il comportait un poste de péage, une barrière, aux frontières de la ville de Québec. L’annuaire des adresses de Québec et de Lévis (1910-1911) en identifie le gardien : Dominique Thivierge. Peut-être M. Thivierge a-t-il eu le bonheur de rendre le paquet perdu à son ou sa propriétaire.

Les égarés de 1910

Les objets perdus les plus couramment recherchés sont les bijoux, généralement en or et ornés de pierres précieuses. Tout au long de l’année, des annonces au sujet de montres, de bracelets, d’épinglettes, de loquets et de chapelets paraissent régulièrement dans le journal. S’y joignent les avis au sujet de sacoches, de sommes d’argent et de porte-monnaie égarés. En plus des bidous perdus, des pitous manquent à l’appel. Plusieurs chiens, dont Bijou, Beauty, Captain, Loup, Mousse, Puce, Québec, Sport, Swell et Tit pit, sont recherchés par leur maître. Un petit cochon, une chèvre et une oie ont également goûté à la liberté et fait l’objet d’un avis de recherche.

Sans surprise, de nombreux objets perdus listés dans Le Soleil sont des articles saisonniers. L’hiver, un coup de froid guette les personnes qui ont oublié leur manchon, leur étole ou leur tour de cou en fourrure dans le tramway. Elles ne sont pas les seules à frissonner : un nombre élevé de couvertures pour chevaux et de peaux de carriole sont recherchées dès l’arrivée des températures fraîches. Par contraste, durant l’été, des manivelles d’automobile manquent cruellement à leur propriétaire.

Enfin, sans égard à la température, quelques objets inusités ont laissé leur marque dans les pages du journal, dont une chaloupe, des « montants en bois de couchette » (pièces d’une base de lit), une boîte de 50 livres de beurre et un lot de tapis.

Les objets déclarés perdus avaient sans conteste une valeur pécuniaire, utilitaire ou sentimentale notable. Cela tombe sous le sens, puisque le service de publication d’une annonce était tarifé. En plus de s’acquitter de ces frais, la majorité des personnes n’hésitaient pas à promettre une récompense dans l’espoir de retrouver leurs biens. Cette particularité nous aiguille vers les classes les plus aisées de la société.

Ces petites annonces mettent en lumière des habitudes, des personnages et des lieux qui se sont effacés au fil du temps. Qui sait ? Peut-être qu’un jour l’idée d’une clé de voiture perdue inspirera aussi la nostalgie.

Sources consultées

[note 1] Témoignage d’estime », Le Peuple, 30 novembre 1906, p. 3.

[note 2] Nouveau chef des pompiers », La Presse, 27 octobre 1906, p. 28.